In den letzten Zügen

Kein Zeitdruck, keine Emotionen. Matthias Kribben nennt Fernschach das „reine, perfekte Spiel“. Mit der deutschen Nationalmannschaft steht der Berliner vor einem historischen Triumph – dem Gewinn der 2016 begonnenen Olympiade. Und wenn endlich die finale Postkarte eintrifft, wird eine jahrhundertealte Welt für immer untergehen

Bauer von e2 nach e4, damit fing es an, vor genau 1678 Tagen. Im Juni 2016 schrieb Matthias Kribben diesen Eröffnungszug auf sechs Postkarten, brachte sie zum Briefkasten, wie er es in den vergangenen Jahrzehnten schon so oft gemacht hatte, viele Tausend Male. Dann begann das Warten.

Warten kann Matthias Kribben gut, er hat viel Übung darin. Als Jugendlicher spähte er an Samstagen vormittags aus dem Fenster seines Elternhauses in Kelkheim im Taunus nach dem Briefträger, der doch nie schnell genug die Straße herunterkam. Nach Schultagen war es einfacher, da lagen die Postkarten schon zu Hause, er konnte sich gleich ans Schachbrett setzen, Hausaufgaben waren Nebensache, sagt er. Den nächsten Zug austüfteln, die perfekte Antwort finden, per Post losschicken – und wieder warten.

Jetzt, im Januar 2021, wird Kribbens Geduld auf eine besonders harte Probe gestellt. Die 19. Fernschach-Olympiade steht unmittelbar vor dem Abschluss, nach fast fünf Jahren Spielzeit. Selbst eingreifen kann Kribben nicht mehr, er hat seine zwölf Partien – sechs mit Schwarz, sechs mit Weiß – bereits alle beendet. 13 Mannschaften gingen im Sommer 2016 an den Start, vier der insgesamt 312 Partien laufen noch.

Unmittelbar vor dem Abschluss bedeutet im Fernschach: Irgendwann in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten, wird es ein Ergebnis geben.

Es geht um einen historischen Titel: Zum letzten Mal wird eine Olympiade mit Postkarten ausgetragen, damit geht eine jahrhundertealte Tradition zu Ende. Auch Fernschach ist mittlerweile digital und wird auf Servern gespielt – die 20. Olympiade hat ihren Vorgänger längst überholt. Deutschland wurde Weltmeister, mit Kribben als Mannschaftskapitän.

Jetzt, in der Postkarten-Variante, hängt alles von der Partie des Ukrainers Ivan Terelya gegen den Bulgaren Nikolai Ninov ab. Trennen sich die beiden remis, zieht Deutschland an Polen und Bulgarien vorbei zu Gold. Wie es in der Partie steht, wie viele Postkarten zwischen der Ukraine und Bulgarien noch hin- und hergehen, wie lange es noch dauert – Kribben hat keine Ahnung, der Turnierleiter veröffentlicht im Internet nur Ergebnisse, keine Zwischenstände.

„Diese Dauerspannung – das muss man lieben“, sagt Kribben. Das Warten ist nun mal ein wichtiger Bestandteil seines Sports. „Was kommt als nächstes für ein Zug? Wie geht das weiter? Das muss man aushalten können“, sagt Kribben. „So ist das ja in vielen Lebensbereichen: dass man nicht weiß, wie es weitergeht.“

Dabei legt Kribben – 60 Jahre alt, Vater von zwei Töchtern, Finanzberater und promovierter Betriebswirt, Ehrenpräsident des Berliner Schachverbandes, Vierter der Fernschach-Weltrangliste, seit 14 Jahren bei Meisterschaften unbesiegt – großen Wert auf Verlässlichkeit.

In seinem funktional eingerichteten Büro am Kurfürstendamm spricht er mit ruhiger Stimme von der Verpflichtung, die man als Teilnehmer an einer Fernschach-Olympiade eingeht. Vor allem gegenüber seinen drei Teamkollegen. „Wenn ich die Mannschaft zusammenstelle, versuche ich vorher schon herauszufinden: Kann der Kandidat sich reinbeißen? Bleibt er bei der Sache? Ist er psychisch stabil?“

Die Belastung im Fernschach ist eine andere als beim Spiel am Brett: man entscheidet vom Zeitdruck befreit, ohne Gefühle. „Schach am Brett ist wie eine Klausur“, sagt Kribben. „Fernschach entspricht eher einer Doktorarbeit.“ Er nennt es „die wissenschaftliche Form des Schachs, das reine, perfekte Spiel“.

Am Brett, wo man Auge in Auge mit dem Kontrahenten sitzt, spielt Kribben ungern, die Fehlerquote ist ihm zu hoch. Im Fernschach kann er alle möglichen Züge ausprobieren, ehe er sich entscheidet. Auf diesem Gebiet traut er sich sogar zu, dem aktuellen Schachweltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen die Stirn bieten zu können. „Das hört sich vielleicht arrogant an – aber ich hätte gegen Carlsen im Fernschach gute Chancen.“

Carlsens Stärke sei das abstrakte Denken. Die Fähigkeit, den Gegner auf eine falsche Fährte zu locken, ihm eine Falle zu stellen. „Beim Fernschach geht das nicht“, sagt Kribben. „Da gibt es keine Überraschung, keine Spontaneität. Und der Pulsschlag ist auch nicht so hoch.“

Druck gibt es trotzdem. „Ab und zu einen guten Zug machen – das reicht nicht“, sagt Kribben ernst. Über die Turnierzeit von mehreren Jahren dürfe man sich keine Schwäche erlauben, nie nach einem Bier zu viel am nächsten Tag leichtfertig entscheiden. „Man darf den Zug erst dann abschicken, wenn man überzeugt ist: Das ist jetzt der Beste.“

Dafür nimmt sich Kribben Zeit. Manchmal, am Anfang einer Partie, hat er die Antwort auf einen Zug nach fünf Minuten gefunden. Bisweilen braucht er aber mehrere Tage, schreibt Notizblöcke mit möglichen Varianten voll. Er spricht von „Pfaden“, die eine Partie einschlägt, von neuen „Verzweigungen“, die durch die Antwort des Gegners entstehen.

Bei dieser Olympiade tritt jedes Team mit vier Spielern an, die an die Positionen eins bis vier gesetzt werden. Kribben spielt am ersten Brett, dem stärksten, parallel tritt er in zwölf Partien gegen die Top-Spieler der anderen zwölf Teams an. Die Partien laufen parallel, „nacheinander würde nicht gehen, so lange lebt man ja gar nicht“, sagt er.

Es ist schon vorgekommen, dass Spieler während eines Turniers gestorben sind. Kribben sagt mit der kühlen Logik des Schachspieler, das sei einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeit: „Wenn 13 Mannschaften mit je vier Mitgliedern fünf Jahre lang spielen, besteht immer die Möglichkeit, dass einer der 52 diese fünf Jahre nicht überlebt.“ Ein Ersatzmann spiele die Partie des Toten dann zu Ende.

Die Stellung der Figuren hält Kribben zu Hause auf Steckbrettern aus Pappe fest, kommt ein neuer Zug, baut er die veränderte Stellung an einem Brett mit richtigen Figuren auf. Dann zieht Kribben, wie jeder Spitzenspieler, alle Hilfsmittel zu Rate, die es gibt: Schachprogramme, Fachliteratur, Datenbanken.

Fehler macht dadurch kaum noch jemand, 80 bis 90 Prozent der Partien enden mit einem Remis. „Für mich nimmt das nichts von dem Reiz“, sagt Kribben. „Und jede Partie wird dadurch noch wichtiger, jeder Sieg noch wertvoller.“

Neun Remis, drei Siege, keine Niederlage: Kribben hat die beste Bilanz aller Spieler am ersten Brett. Das könnte den Ausschlag im Kampf um den Titel geben, wie das Torverhältnis im Fußball.

Laut Regelwerk hat man fünf Tage Bedenkzeit pro Zug, wer schneller zieht, kann Zeit ansparen, „dann kann man auch mal eine oder zwei Wochen an einem Zug knobeln.“ Jeder Spieler kann auch sechs Wochen Urlaub im Jahr nehmen, in denen die Spielzeit angehalten wird. Hinzu kommt der Postweg. Auch Kanada und Brasilien nehmen an der Olympiade teil.

Nicht viele Menschen bringen die nötige Geduld auf. Rund 3000 Fernschach-Spieler gibt es in Deutschland, etwa 100 000 weltweit. Die meisten sind „nicht ganz jung“, gibt Kribben zu „die Jungen haben nicht die Ausdauer.“

Dabei bekommt Schach gerade viel Nachwuchs. Die Netflix-Serie „Das Damengambit“, bei der es um eine hochbegabte Schachspielerin geht, hat einen Boom ausgelöst, die siebenteilige Reihe war in mehr als 60 Ländern das meistgesehene Angebot des Streaming-Anbieters. Netflix teilte mit, bei Google werde vermehrt nach der Frage „wie spiele ich Schach?“ gesucht, deutsche Fachhändler berichten, Schachbretter seien ausverkauft.

Auch Kribben hat „Damengambit“ gut gefallen, gerade im Gegensatz zur berühmten Darstellung eines Mannes, der über das Schachspiel verrückt geworden ist, in Stefan Zweigs „Schachnovelle“. Zweig beschreibt darin Schach als „uralt und doch ewig neu“, als „eine Mathematik, die nichts errechnet, eine Kunst ohne Werke, eine Architektur ohne Substanz“. Als einziges Spiel, „das allen Völkern und allen Zeiten zugehört“.

Wann Fernschach entstanden ist, kann niemand genau sagen, als erste seriöse Quelle gilt das 1694 erschienene Werk „De ludis orientalibus“. Darin wird berichtet, Mitte des 17. Jahrhunderts hätten venezianische und kroatische Kaufleute über das Adriatische Meer über Briefwechsel Schach gespielt. Berühmt wurde der Städtekampf zwischen Edinburgh und London, der 1824 begann und vier Jahre später endete, die Schotten gewannen 3:2.

Selbst auf politische Zeitenwenden nahm Fernschach kein Rücksicht: Bei der zehnten Olympiade gewann die DDR 1995 Bronze – die letzte Medaille in ihrer Geschichte –, obwohl der Staat da schon längst nicht mehr existierte.

Und jetzt soll das alles vorbei sein?

Matthias Kribben ist kein Romantiker: „Die nächste Generation hat kein Interesse mehr daran, so zu spielen. Das kommt nicht wieder.“ Er selbst erkennt natürlich auch die Vorteile, die das Schachspiel per Server hat, alles geht schneller, zuverlässiger, transparenter.

Auch Schummeln ist nicht mehr möglich. Bei der Olympiade hat sich Kribben über seinen Gegner aus Brasilien geärgert. „Bei jedem vierten oder fünften Zug hat er behauptet, dass meine Postkarte nicht angekommen ist.“ Kribben musste seinen Zug erneut schicken. Letztlich überschritt der Brasilianer seine Bedenkzeit, Kribben gewann, „aber es hat mir gar keinen Spaß gemacht.“

Er selbst habe nie geschummelt, sagt Kribben. Er erinnert sich noch an einen Tag vor knapp 40 Jahren: Silvester 1981 warf er eine Postkarte in den Briefkasten, danach fiel ihm ein, dass er einen falschen Zug notiert hatte: Springer von g3 schlägt Bauern auf e4, gemeint hatte er aber seinen Springer auf c3. „Am Neujahrsmorgen habe ich bei minus zehn Grad mehrere Stunden am Briefkasten gewartet und den Briefträger gebeten, die Karte nochmal herauszugeben“, sagt er. „Das war aber nicht geschummelt! Ich habe die Karte ja nur abgefangen.“

Im vergangenen März war es dann soweit. Kribben erreichte eine bunte Ansichtskarte aus Lettland. Auf der einen Seite die Sehenswürdigkeiten der Hafenstadt Liepaja: der Jurmala-Park, die St.-Josephs-Kathedrale, Jugendstil-Giebel in der Altstadt. Auf der Rückseite in blauer Tinte die Nachricht: „1-0, 57 moves, t: 172/161.“ Entschlüsselt bedeutet das: Weiß hat die Partie nach 57 Zügen gewonnen, bei einer Bedenkzeit von 172 Tagen (weiß) und 161 Tagen (schwarz). Dazu ein kurzer Gruß: „Dear chess friend! Congratulating you with victory and wishing good luck in next games on chess.“

„Das war natürlich ein historischer Moment für mich“, sagt Kribben. „Die letzte Postkarte, nach über 40 Jahren Fernschach, etwa 10 000 hin- und hergeschickten Zügen.“ Überraschend kam es nicht, dass der lettische Gegner aufgab, „aber wenn es offiziell ist, ist es ein schönes, stolzes, glückliches Gefühl.“ Ein bisschen wehmütig war Kribben auch. „Ich wusste ja: Aus dem Briefkasten werde ich nie mehr eine Schachkarte ziehen.“

Denn aus Spaß Schach-Postkarten in alle Welt schicken – warum sollte er das tun? „Ich spiele sehr leistungsorientiert“, sage er. „Es gibt Leute, die spielen eher aus Spaß, die finden es toll, Brieffreundschaften dabei zu entwickeln.“ So wie viele DDR-Bürger, die Fernschach nutzten, um Kontakt in die Welt zu knüpfen. „Bei mir geht es ausschließlich um die Partie, das andere interessiert mich nicht.“

Trotzdem hat er das Gefühl, seine Gegner zu kennen – auch wenn er keinen von ihnen jemals getroffen hat. Vor einer Partie recherchiert er im Internet, dabei sucht er nicht danach, wie der Kontrahent aussieht oder welchen Beruf er hat, sondern nach vergangenen Partien, Stärken und Schwächen. „Es geht eher um seine Schach-Eigenschaften als um seine menschlichen Eigenschaften.“

Die Vorstellung vom Gegner wird dann konkreter, je länger eine Partie läuft. Welche Eröffnung wählt er, agiert er eher vorsichtig oder aggressiv? Ein weiterer Hinweis ist die Art und Weise, wie Spieler ihre Züge notieren und verschicken. Kribben holt einen zerknitterten Zettel hervor, anscheinend aus einem Notizbuch herausgerissen, die Notationen darauf sind mehrfach durchgestrichen und kaum leserlich – ein Zug des Franzosen. „Ich stelle mir den als Künstlertypen vor, ein bisschen chaotisch eben“, sagt Kribben.

Er hat sich aber auch schon gefragt, ob das nicht ein Trick sei, um eine gewisse Unordnung im Kopf vorzutäuschen.

Der Tscheche schickt akkurat ausgefüllte Computer-Vordrucke, klebt aber lustige Briefmarken auf den Umschlag. „Das ist ein geselliger Typ, der auch gerne mal ein Bier trinkt“, sagt Kribben, das weiß er aber nur, weil er ein paar Mal E-Mails mit ihm ausgetauscht hat.

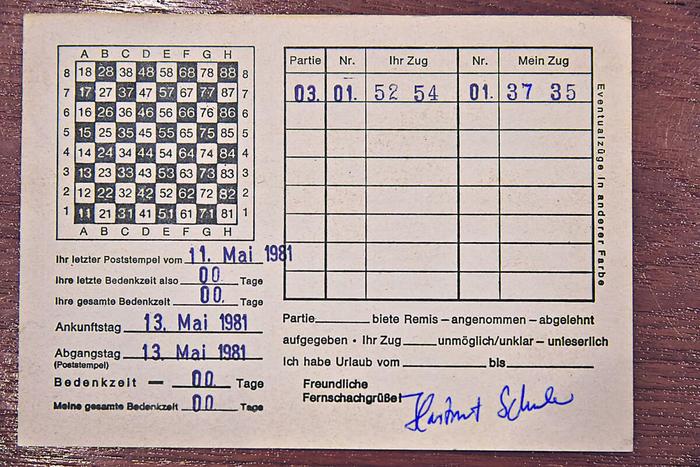

Kribben selbst nutzt seit 40 Jahren spezielle Fernschach-Postkarten aus dem Fachhandel, Algebraische Notation: Jedes Feld wird von einer zweistelligen Zahl repräsentiert. Er hat sie schon nach Japan, Neuseeland, Australien und Argentinien geschickt, in den 80er Jahren konnte eine Postkarte nach Italien locker einen Monat dauern. Heute klappt der Postverkehr besser, „Richtung Ural dauert es immer noch etwas länger, zehn Tage ungefähr.“

Wie lange die Post von Bulgarien in die Ukraine braucht, weiß Kribben nicht. Mehrmals am Tag schaut er im Internet auf der Seite vom Fernschach-Weltverband nach, ob die entscheidende Partie beendet ist. Auch zwei Partien der deutschen Mannschaft laufen noch, Teamkollegen in München und Passau spielen noch gegen Kanada und Österreich, Remis scheinen aber unausweichlich, am Endergebnis werden sie nichts ändern.

„Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden das hinauszögern“, sagt Matthias Kribben. „Dass jeder derjenige sein will, der bei der letzten Postkarten-Olympiade die letzte Partie gespielt hat.“

Brett, das die Welt bedeutet. Matthias Kribben spielt seit mehr als 40 Jahren leidenschaftlich Schach – am liebsten aus der Ferne. Fotos: Doris Spiekermann-Klaas