Gesucht: Ein Senat für die ganze Stadt

Mehr als zwei Drittel der Berliner leben außerhalb des S-Bahn-Rings. Doch Rot-Rot-Grün macht Politik vor allem für die Innenstadt. Ein Essay

Von Bernd Matthies

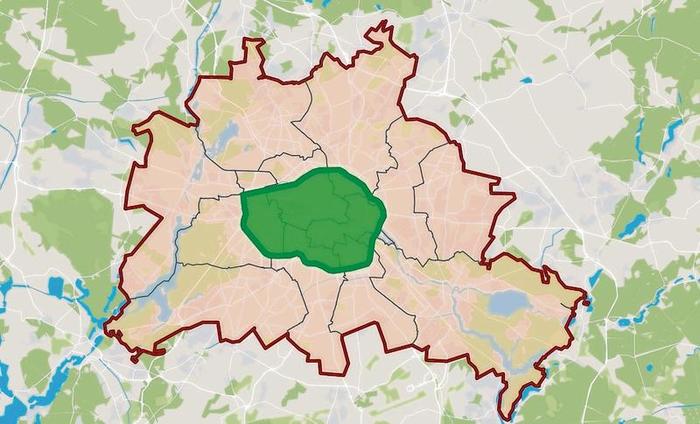

Das böse Wort vom „Innenstadtsenat“ fällt immer öfter - und die Kritik, die es enthält, kommt nicht mehr nur aus der Opposition. Auch in der SPD hat man mit näher rückender Wahl die schlichte Tatsache wiederentdeckt, dass rund 70 Prozent der Berliner außerhalb des S-Bahn-Rings wohnen und von der konsequent durchgezogenen Klientelpolitik vor allem von Grünen und Linken zunehmend genervt sind.

Der Vorwurf, der in dem polemischen Begriff steckt, trifft aber den ganzen rot-rot-grünen Senat: Der Senat, so besagt er, kümmert sich um kaum etwas außerhalb der Innenstadt und überlasse komplette Großstädte wie Reinickendorf, Marzahn-Hellersdorf oder Spandau zunehmend sich selbst.

Es ist sicher kein Zufall, dass die Kritik dort besonders laut ist, wo die oppositionelle CDU ihre Stärken hat, also in Reinickendorf, Zehlendorf oder in Marzahn-Hellersdorf, wo der profilierte Ex-Gesundheitssenator Mario Czaja seine Hausmacht sammelt. Er sagte gegenüber dem Tagesspiegel-Checkpoint: „Wir hier draußen gehören aus Sicht der Regierenden ganz offensichtlich zum ungeliebten und zweitrangigen Stadtrand.“

Die FDP, immer auf der Suche nach durchschlagkräftigen Themen für die Zeit nach der Schließung Tegels, hat im Juni ein neunseitiges Themenpapier mit viel Detailkritik und zahlreichen Forderungen vorgelegt und ihm die knallige Überschrift gegeben: „Berlin endet nicht am S-Bahn-Ring!“ Die Stadt brauche endlich Gleichberechtigung zwischen den Bezirken und keine „rot-rot-grüne Enklaven-Ideologie“, sagt Fraktionschef Sebastian Czaja.

Aber auch der für Hellersdorf und Kaulsdorf zuständige SPD-Abgeordnete Sven Kohlmeier, der sich schon häufiger als Kritiker der Senatspolitik profiliert hat, entdeckte die 70-Prozent-Mehrheit und fordert allgemein, eine gute Infrastrukturpolitik müsse für die ganze Stadt gemacht werden.

Und erst vor wenigen Tagen mischte Antje Kapek, die Fraktionschefin der Grünen, unter das allfällige, vor allem vom Koalitionspartner Linkspartei in Beton gegossene Tram-zuerst-Mantra ein paar nette Worte für die U-Bahn, nicht nur zugunsten der Verlängerung von der Warschauer Straße bis zum Frankfurter Tor, sondern auch für die Lückenschließung vom U-Bahnhof Krumme Lanke zum S-Bahnhof Mexikoplatz. Es scheint, dass das Thema langsam heiß wird.

Das Dumme an der Debatte ist nun, dass die Argumente zahlreich sind, aber oft in der Grauzone zwischen Senatsebene und Bezirksverwaltungen verschwimmen. So ist der Verfall der Grünanlagen über die vergangenen Jahrzehnte objektiv fassbar, zumal von Älteren, die sich noch an stattlich ausgerüstete Gartenbauämter mit Parkwächter, saftig grüne Wiesen und Blumenrabatten erinnern.

Heute schicken die Ämter zweimal im Jahr ungelernte Arbeiter von Fremdfirmen mit der großen Maschine durch und nennen diese Rasur „Pflege“. Das fällt vor allem in den Außenbezirken auf, wo es mehr Grünanlagen gibt - aber die Suche nach einem Schuldigen versandet zuverlässig im Niemandsland zwischen der Finanzverwaltung, die behauptet, es sei ja Geld da, und den Bezirken, die entgegnen, sie hätten keins. Das Ergebnis ist überall weitgehend das gleiche.

Vor allem an der U-Bahn und den Lücken ihres Netzes entzündet sich die Innenstadtsenat-Debatte wieder und wieder. Dass eine Großsiedlung wie das Märkische Viertel nur per Bus erreichbar ist, gilt seit Jahrzehnten als Kardinalfehler der Berliner Infrastruktur, zumal der Anschluss an die U8 schon bei deren Bau vorbereitet wurde.

Dafür scheint es im Senat weiterhin keine Mehrheit und erst recht kein Geld zu geben, ein Hohn angesichts des gewaltigen Aufwands, mit dem in den vergangenen zehn Jahren der Lückenschluss der U5 vom Hauptbahnhof zum Alexanderplatz vorangetrieben wurde. Allerdings: Dieses Projekt, das mit der „Kanzlerbahn“ Hauptbahnhof-Brandenburger Tor begann, wurde massiv vor allem von der Bundesregierung durchgesetzt und eignet sich nur bedingt als Illustration des Themas.

Aber Kritiker wie Sebastian Czaja haben eine lange To-do-Liste, die vor allem die Außenbezirke betrifft: Er nennt neben der U3 zum Mexikoplatz und dem Anschluss des Märkischen Viertels noch die U2 zum Falkenhagener Feld in Spandau und die U6 nach Lichtenrade - und auch das ein Jahrhundert alte Projekt einer U-Bahn-Linie nach Weißensee.

Das zentrale Argument für die Dringlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen: Wenn Berlin überhaupt noch wachsen will, muss es das an den Stadträndern tun und braucht dafür Verkehrskonzepte, die nicht nur darauf setzen, dass ein paar mehr Fahrgäste schon noch reinpassen werden in den Bestand. Nicht zuletzt die Coronakrise hat hier viele Illusionen zerstört.

All das ist vor allem deshalb vordringlich, weil Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) aktuell Druck macht und mit City-Maut und der Sperrung der Innenstadt für Verbrennungsmotoren bis 2030 droht. Denn möglicherweise besitzen dann zwar die Besitzer von Villen mit Garage und auch die entsprechend privilegierten Brandenburger Pendler ein Elektroauto zumindest als Zweit- oder Drittwagen; wie aber eine Ladeinfrastruktur aussehen könnte, die die Autos einer in die Höhe gebauten Großsiedlung wie in Hellersdorf oder im Märkischen Viertel versorgt, ist noch nicht einmal in den Ansätzen klar.

In den Außenbezirken spiegelt sich zudem das zerrüttete Verhältnis zwischen Brandenburg und Berlin stärker als in der City. So warten die Bürger in Heiligensee ebenso wie viele Hennigsdorfer seit über 20 Jahren darauf, dass irgendjemand das Versprechen des zweispurigen Ausbaus der S-Bahn-Strecke einlöst, aber dafür müssten beide Bundesländer an einem Strang ziehen. Der ewige Stau auf der B 158 in Ahrensfelde müsste sogar durch Übereinkunft von Bund und beiden Ländern abgeschafft werden, aber die hängt seit Jahren.

Wer mit den Bürgermeistern der Randgemeinden an der Stadtgrenze spricht, der hört deprimierend oft die Aussage, es gebe praktisch keinen Kontakt zu den Berliner Nachbarbezirken: Das laufe alles über die Landesregierungen, also gar nicht. Das wohl drängendste Beispiel dieser Verwirrung ist aktuell das Hermsdorfer Waldseeviertel, das morgens und abends von Pendlern aus dem Brandenburgischen überrollt wird, die der ständig verstopften B 96 ausweichen wollen. Der Bezirk Reinickendorf hat bereits beschlossen, den Autoverkehr an der Schnittstelle mit Blumenkübeln zu unterbinden, Glienicke auf der anderen Seite droht deshalb bereits mit Klage.

In diesem Miniaturkonflikt steckt bereits das ganze Potenzial der Infrastrukturdebatte Berlins. Denn jene, die da über Hermsdorf herfallen, sind ja überwiegend Pendler, jene Menschen also, die für einen aufrechten Kreuzberger Grünen so unverständlich leben wie Klingonen; umgekehrt kann sich jemand, der in Oranienburg wohnt und in Kreuzberg arbeitet, wohl nichts Abwegigeres vorstellen als das verbissene Gerangel um Pop-up-Radwege auf der Kantstraße oder gepunktete Kreuzungen im Bergmannkiez.

Der Schlüssel zur Entlastung wären mehr sichere Abstellplätze an den Bahnhöfen beiderseits der Stadtgrenze für Autos und Fahrräder, verbunden mit einem stark verbesserten Nahverkehrsangebot. Aber dafür interessieren sie sich in der Verkehrsverwaltung nicht so sehr. Denn dort sähe man es wohl am liebsten, wenn Pendler generell bis ins hohe Alter alle Strecken unerschrocken mit dem Fahrrad zurücklegten, mal ganz abgesehen davon, dass die vorhandenen Radwege in vielen Außenbezirken oft Rüttelpisten von knapper Handtuchbreite sind.

Nicht ganz ohne Grund wird oft über Senatoren und andere Top-Beamte gespottet, die in der Behaglichkeit ihrer Dienstwagen mit Chauffeur keinerlei Handlungsdruck empfinden, außer, sie stehen trotzdem im Stau. Die von ihnen häufig betriebene Vergötterung des Radfahrens muss von Stadtrandbewohnern, die sich oft schon aus gesundheitlichen Gründen nur noch im Auto fortbewegen können, wie Hohn vorkommen. Ach ja, Carsharing? Lohnt sich draußen für die Betreiber nicht.

Das Gefühl, außen am Stadtrand von der Politik vergessen zu werden, beruht oft auf einfachen Beobachtungen, beispielsweise von brachliegenden Baustellen. So dauert die ganz normale Sanierung von Straßen oft mehrere Jahre, nicht weil es baulich nicht anders ginge, sondern weil der Senat die Investitionsmittel streckt wie bei der Eisenacher Straße in Hellersdorf, wo an 1,3 Kilometern vier Jahre lang herumgebaut wird. Dreieinhalb Jahre sind auch für die ähnlich lange Hennigsdorfer Straße in Heiligensee veranschlagt, drei Jahre dauerte die Reparatur der Oranienburger Straße in Wittenau - alles immer verbunden mit belastendem Ausweichverkehr in ruhige Wohnviertel.

Wer sich beschwert, wird zwischen Bezirk, Straßenverkehrsbehörde, Gasag und Wasserbetrieben im Kreis herumgeschickt, die alle immer irgendwie mitgraben, ohne dass sich ein Schuldiger dingfest machen ließe. So war es auch bei der Ampelanlage Hultschiner Damm und Rahnsdorfer Straße in Mahlsdorf, die 2006 beschlossen wurde und nun, falls nichts mehr dazwischenkommt, Ende 2020 fertig wird.

Auch wenn es nur um Freizeitvergnügen geht, liegen die Außenbezirke oft weit zurück: Marzahn-Hellersdorf, 270 000 Einwohner groß, ist der einzige Berliner Bezirk ohne Freibad. Und das Strandbad Tegel, einst ein beliebter Sommertreffpunkt, wurde so lange auf Verschleiß gefahren, bis es nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben war. Sicherheitshalber ließ die Umweltverwaltung dann die maroden Abwasserleitungen mit Beton verfüllen, um eine Wiederinbetriebnahme faktisch unmöglich zu machen.

Klagen über die ärztliche Versorgung am Stadtrand, außer im finanziell bessergestellten Zehlendorf, füllen Aktenkilometer, allerdings sind hier Akteure wie die Kassenärztliche Vereinigung und die Ärzte selbst im Spiel, die sich politisch kaum steuern lassen. Und dann die maroden oder ganz fehlenden Schulen und Kitas im wachsenden Berlin.

Aber wo bleibt nun der objektive Befund? Es gibt ihn nicht. Es gibt Nadelstiche, Versäumnisse, Ignoranz und offen ideologiegetriebenes Handeln. Aber es ist offensichtlich, dass die Aufmerksamkeit der Senatsverwaltungen generell nach draußen hin abnimmt, im Einzelfall schwankend je nach Partei und vermuteter Wählerklientel. Bis zur nächsten Wahl werden wir alle noch viel davon hören.

Innenstadt. Der Senat fokussiert seine Politik vor allem auf die Gebiete innerhalb des S-Bahn-Rings. Dabei leben die meisten Berliner außerhalb des Rings.Grafik: Tsp/Datawrapper/OpenStreetMap

Foto: Sabine Bracker/istockphoto