Erzählt habe ich die Geschichte unserer so wundervollen wie gutgläubigen Wohngemeinschaft und ihres schnöden Endes schon oft. Sie aufzuschreiben war mir nie in den Sinn gekommen. Bis neulich eine frühere Mitbewohnerin in unserer Whatsapp-Gruppe eine Meldung postete. Alexander Skora wolle Regierender Bürgermeister Berlins werden, hieß es da, mit seiner neu gegründeten Partei „BerlinBrains“. Unsere Reaktionen: irgendwo zwischen Belustigung und Entsetzen.

Kennengelernt habe ich Skora im Sommer 2009. Gemeinsam mit vier Freund*innen suchte ich eine Wohnung, auch damals war das für Studierende Mitte zwanzig kein leichtes Unterfangen. Trotzdem schienen die Umstände milder als heute. Bei einer der Besichtigungen landeten wir in Moabit. Die Wohnung lag im ersten Stock eines Altbaus in der Paulstraße, vis-à-vis zur Justizvollzugsanstalt. Als wir sie sahen, schlossen wir sie sofort ins Herz, nicht zuletzt auch ihren Vermieter: Einen hochgewachsenen, jungenhaft wirkenden Typen, der mit seinem kleinen Sohn erschienen war und so ganz anders auftrat als die meist biederen oder schmierigen Gestalten, die uns zuvor durch ihre Immobilien geführt hatten.

Alexander Skora machte sich stark für uns, die angehende WG, der andere mit Misstrauen begegnet waren. Letztlich legte er sogar zwei leer stehende Wohnungen zusammen, sodass wir wenig später in eine – mindestens in unserer Wahrnehmung – regelrechte Traumwohnung einziehen durften: mehr als 200 Quadratmeter, über vier Meter hohe Decken, neben unseren fünf großzügigen Räumen noch ein gemeinschaftliches Berliner Zimmer, zwei Bäder sowie eine geräumige Küche, in der wir die nächsten Jahre zahllose rotweingeschwängerte Nächte lang rauchend diskutieren und ein halbes Dutzend rauschende Silvesterfeiern durchtanzen sollten.

Alexander Skora war schon ein kleiner Held, weil er uns diese Wohnung ermöglicht hatte, und was wir in den folgenden Jahren über ihn erfuhren, machte ihn noch sympathischer. Als wir ihn googelten, um die Telefonnummer seines Büros herauszufinden, lasen wir von einem skurrilen Wettbewerb, den der Enddreißiger organisiert und an dem er selbst teilgenommen hatte. Ziel des „Extra-Mile-Endurathon“ war es, so lange wie möglich und ohne Pausen durch Berlin zu spazieren – Tage und Nächte hindurch. Ein Vermieter, der solch abseitige Hobbys pflegt, da waren wir uns sicher, muss ein korrekter Kerl sein.

Überhaupt verriet sein Lebenslauf einen weltoffenen, vielseitig interessierten Charakter: Aufgewachsen in Charlottenburg, lebte Skora später in New York und Los Angeles, Buenos Aires und San Francisco. Wir lasen vom Volontariat beim Radio, von Jobs im Marketing, Spielshows und dem Pilotenschein. Mit so einem wäre über alles zu reden, so dachten wir.

Als ein Stromzähler auftauchte, von dem wir nichts wissen konnten, und eine stattliche Nachzahlung anstand, einigten wir uns mit Herrn Skora nach einigem Hin und Her gütlich auf eine Teilung der Kosten.

Es waren weltpolitisch vergleichsweise entspannte Zeiten, die Obama-Jahre. Wir diskutierten die Chancen des Arabischen Frühlings und freuten uns über den Atomausstieg, während der Bialetti-Espressokocher beinahe stündlich auf dem Herd zischte. Wir luden Freunde zum „Diaabend“ ein, um per Beamer ihre Urlaubsfotos an unserer Wohnzimmerwand zu bewundern, und bejubelten ungläubig das 7:1 der DFB-Elf im WM-Halbfinale. Wir trösteten uns gegenseitig, wenn Beziehungen kriselten oder zerbrachen, lernten die Dates, Affären und künftigen Ehepartner der anderen kennen.

Es vergingen Jahre, Mitbewohner*innen zogen aus, neue ein. Am Ende zählten wir 18 Menschen, die für mindestens einige Wochen in der Wohnung gelebt hatten. Nach ziemlich genau sechs Jahren war ich der einzige Verbliebene aus der Ursprungsbesetzung, doch der freundschaftliche Geist hatte überlebt. Die „Pauli“ war stets viel mehr als eine Zweck-WG.

Einziges Ärgernis: das Hostel, das zunächst im Souterrain des Hauses eröffnet hatte, anschließend auch die Wohnung über uns in Beschlag nahm und dafür sorgte, dass immer häufiger volltrunkene Touristen mit der festen Überzeugung bei uns klingelten, die Tür zu ihrer Unterkunft gefunden zu haben. Später sollte noch ein Wasserschaden in unserer Küche hinzukommen, wohl verursacht im Badezimmer über uns. Inhaber des Hostels, so fanden wir bald heraus, war unser Vermieter, dem neben dem „Happy Go Lucky“ und dem „Sleep Cheap Hostel“ auch das „Happy Hostel“ über und unter uns gehörte.

Doch so richtig begann das Unheil erst mit einer scheinbaren Formalie. Weil eine Hauptmieterin ausgezogen war und auch ich plante, mit meiner Freundin zusammenzuziehen, schrieb ich Skora. Ein Wechsel der Hauptmieterschaft geht oft mit einem Anstieg der Miete einher, das war uns bewusst und auch kein Problem, hatten wir doch seit unserem Einzug keine Erhöhung (euphemistisch ja meist „Anpassung“) erlebt. Es war wieder Sommer, die WG zeitlich versetzt im Urlaub, Skoras Büro nicht durchgängig geöffnet. So einigten wir uns darauf, den Termin zur Vertragsunterzeichnung zu verschieben, bis alle aus den Ferien zurück wären. Die höhere Miete, so versicherte ich per Mail, würden wir selbstverständlich ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt zahlen, das war der 1. August.

Als der Sommer längst vorbei war, sich schon der Oktober seinem Ende entgegenneigte und ich noch einmal nach einem Termin fragte, schrieb uns Herr Skora: „Durch die dauernd angespannte Lage im mittleren Osten hat sich eine seit über 25 Jahren befreundete Familie entschlossen, Anfang 2016 aus Tel Aviv nach Berlin zu ziehen, und mich um eine Wohnung gebeten und die Wohnung in der Paulstr. ist die einzige, die groß genug ist, um alle zu beherbergen und einen neuen Start in der Stadt zu ermöglichen.“

Mein erster Impuls war Verständnis. Wer aus einer Krisenregion flieht, dem muss geholfen werden. Doch als wir in der WG darüber sprachen, Mitbewohner*innen von Freunden in Tel Aviv erzählten, wurde auch mir klar, dass die Lage dort mitnichten besonders angespannt war, jedenfalls nicht mehr, als sie es ohnehin immer ist. Außerdem liebten wir unsere Wohnung und fühlten uns im Recht, dort zu leben. Wir schrieben das in unserer Antwort und baten um ein Treffen.

Skora entgegnete, er sei in der nächsten Zeit auf Reisen; wir sollten die Sache per Mail mit ihm klären.

Nun begann ein sich über Wochen hinziehender, unschöner elektronischer Briefwechsel. Wir führten an, seit Monaten eine höhere Miete zu zahlen, wodurch unseres Erachtens der neue Vertrag gültig sei. Unser Vermieter wiederum pochte darauf, den neuen Vertrag nie unterzeichnet zu haben, wodurch er seiner Ansicht nach ungültig sei. Innerhalb eines Monats war die Situation eskaliert, am 25. November schrieb Skora: „Ich fordere Sie hiermit ein letztes Mal freundlich und kostenlos auf, sich neue Unterkünfte zu suchen, und zwar bis zum 31. Dezember 2015.“

In Mietersprechstunden ließen wir uns von nicht immer ganz seriös wirkenden Rechtsbeiständen beraten, manchen von ihnen war der Name Skora ein Begriff. Der Haken an unserem Fall: Er schien nicht eindeutig genug. Der Streitwert war wegen der Größe der Wohnung beträchtlich, unser Budget hingegen überschaubar.

Skora legte nach: „Weil Sie wissen, dass ich die Wohnung anderweitig benötige und falls die Familie aufgrund Ihres Verhaltens eine andere teurere Wohnung anmieten muss, könnten Sie für die Differenz haftbar gemacht werden“, drohte er uns.

Wir fünf, allesamt juristisch unbeleckt, quetschten Freunde aus, die gerade im Jura-Examen steckten, und feilten an Mails, die beweisen sollten, dass wir uns informiert hatten, aber auch nicht zu verbindlich formuliert sein durften. Derweil wich Skora unserem immer wieder geäußerten Vorschlag, sich persönlich zu treffen, konsequent aus. Zwischen alldem brachten wir in unseren Mails auch Desillusionierung zum Ausdruck: „Ihre Mail haben wir mit großem Erstaunen und einiger Enttäuschung aufgenommen“, schrieb ich, „da wir Sie bisher als verlässlichen, integren Vermieter erleben durften. Was Sie nun geschrieben haben, hat uns nicht nur im Ton, sondern auch inhaltlich einigermaßen irritiert.“

Skora und wir stellten jeweils in Aussicht, vor Gericht zu gehen, doch letztlich wusste er als studierter Jurist wohl so gut wie wir: Eine WG von Studierenden und Berufsanfängern wird es nicht zum Äußersten kommen lassen. Zudem schwebte über uns das Damoklesschwert der anstehenden Wohnungssuche. Sollten wir nicht doch aufgeben und unsere Kraft und Zeit in die Suche nach Alternativen stecken? Skora hatte auf eine Zermürbungstaktik gesetzt, und sie ging auf.

„Teilen Sie mir bitte mit, bis wann Sie die Wohnung zurückgeben können und werden, und damit haben wir eine einvernehmliche Lösung für die Angelegenheit“, schrieb Skora am 30. November. Ich antwortete ihm am 4. Dezember, wir würden die Wohnung zum 29. Februar 2016 räumen, sofern er uns für anfallende Maklergebühren und Umzugskosten 20 000 Euro Abfindungspauschale zahlen würde. Skoras Antwort: „Gerne erstatte ich die Kosten für die Miete von Robben & Wientjes Umzugswagen innerhalb Berlins und Benzin gegen Vorlage der Belege.“ Wir lehnten dankend ab. Des Weiteren bot er uns an, eine seiner Immobilien anzumieten, eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Charlottenburg. „Beste Grüße und alles Gute für 2016!“, schrieb er zum Schluss.

Die Schlüsselübergabe erfolgte an einem per se unwirklichen Tag, dem 29. Februar, einem Montag. Tatsächlich hatten wir alle bis dahin eine Wohnung gefunden, zwei von uns erst am Donnerstag zuvor. Ich wartete in der leeren Wohnung, aus der wir in den Wochen zuvor in tage- und nächtelanger schmerzlicher Arbeit knapp sechseinhalb Jahre WG-Leben entfernt hatten, auf Alexander Skora. Mein Mitbewohner wollte diesem Mann, der uns seit fast einem halben Jahr täglich beschäftigte, den aber nur ich persönlich kannte, nun endlich leibhaftig begegnen. Doch dann musste er kurzfristig für eine Stunde in die Uni – natürlich kam Skora genau in dieser Zeit. Es schien ihm unangenehm, unsere Wohnung zu betreten, er wirkte demütig. Fast entschuldigend sagte unser Vermieter, er würde sich gerne auch noch im vom Wohnzimmer abgehenden hinteren Bereich der Wohnung umsehen, den wir „Osttrakt“ getauft hatten. Keine fünf Minuten hielt er sich in der Wohnung auf, am Ende verabschiedeten wir uns höflich voneinander. Als ich die Tür hinter ihm zuzog, blieb ein merkwürdiges Gefühl. An die Familie aus Tel Aviv glaubte zu diesem Zeitpunkt längst keiner mehr.

Kurz darauf begannen in unserer ehemaligen Wohnung Bauarbeiten, und es wurde deutlich, warum Skora die Übergabe so kurz gehalten hatte: Der Status quo interessierte ihn kaum. Das große Wohnzimmer wurde in mehrere Räume parzelliert, die geräumige Küche in ein Bad mit Duschkabinen. In mein Zimmer wanderten drei Stockbetten. Nur wenige Wochen nach unserem Auszug war die vormals ansehnliche Altbauwohnung Teil des „Happy Hostel“ und somit des berüchtigten Discount-Tourismus.

Die Wege der WG-Bewohner*innen trennten sich in der Folge, doch alle blieben in Berlin. Immer wieder mal trifft man sich seither, und nicht selten gibt es dann Anlass, News über Alexander Skora auszutauschen. Etwa als er sich 2017 mit dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf um die bunte Fassade seines Hostels am Stuttgarter Platz stritt. Sich über „Behördenwahnsinn“ erregte und das Bezirksamt eine „Zensurbehörde“ schimpfte.

Etwa zur selben Zeit drohte er fünf Mietparteien mit der fristlosen Kündigung, die wegen Partylärms gegen das „Fantastic Foxhole Hostel“ im Hinterhof eines Wohnhauses in der Neuköllner Weserstraße geklagt hatten. Weil aber die Genehmigung zur Nutzungsänderung fehlte, das Hostel mit 33 Betten in vier Schlafsälen trotz Verbots weiter Gäste beherbergte, musste es bald schließen. Der Vorwurf: Verstoß gegen das Zweckentfremdungsverbot. Dem Neuköllner Baustadtrat unterstellte Skora daraufhin „Nazi- und Stasi-Methoden“.

Im selben Jahr wollte er die insolvente Fluglinie Air Berlin kaufen, gemeinsam mit israelischen Geschäftspartnern, die er als Teenager in einem Kibbuz in Genezareth kennengelernt hatte. Erfolg hatte Alexander Skora mit diesem Plan bekanntlich nicht.

Jetzt also Bürgermeister mit „BerlinBrains“, seiner im vergangenen Sommer gegründeten Partei. Wer sich nicht abschrecken lässt von der gewagten Farbkombination Violett/Orange und den bunten Herzchen, die den Schriftzug umkränzen, erfährt von Skoras Inspirationsquelle für seine Politik.

Es ist das Buch „Atlas Shrugged“ der russisch-US-amerikanischen Autorin Ayn Rand. In dem – je nach Sichtweise – utopischen oder dystopischen, in den USA bis heute äußerst populären Roman von 1957 kämpft die Erbin einer Eisenbahnlinie gegen den Verfall der amerikanischen Wirtschaft.

Anhand des fiktiven Stoffes entwickelte Rand ihre Idee des Objektivismus. Dieser propagiert einen Laissez-faire-Kapitalismus, in dem Tüchtigkeit, Erfindergeist und Egoismus als höchste Tugenden gelten. Staatliche Hilfen und Selbstlosigkeit würden die Menschen hingegen zur Faulheit animieren.

Bei Skora klingt das etwas weniger radikal. Er will „die Mutigen motivieren, Berlin besser zu machen“, um die Stadt aus ihrem „erschreckenden Dämmerzustand“ aufzuwecken. Eine digitalere Verwaltung, mehr Privatschulen, weniger Drogendealer in den Parks und in der Wohnungsfrage das Motto „build, build, build“: „BerlinBrains“ gibt sich als FDP im heiteren Smartie-Outfit. Wer die Website der Partei verlinkt oder den Hashtag #BerlinBrains verwendet, bekommt Punkte. Für 20 gibt es Aufkleber, für 70 Boxershorts, für 100 Punkte „10€ BBBargeld“.

Auf der Facebook-Seite erklären zwei Superhelden namens Captain BerlinBrains und Fantastic Mr. Fox in Comic-Strips die politischen Ziele, Skora postet Stills aus seinen Tiktok-Videos. Der Zuspruch hält sich noch in Grenzen, gut 30 Personen gefällt die Facebook-Seite der Partei, die sich selbst als „Bewegung“ sieht, rund 20 Leute folgen ihr auf Twitter.

Doch die Ambitionen sind groß. „Inzwischen haben wir mehrere Hundert Anhänger“, verriet Skora im November den „Prenzlauer Berg Nachrichten“, „in ein paar Wochen oder Monaten werden es ein paar Tausende sein, die uns unterstützen“. Gefragt nach seiner Zielgruppe antwortete er: „Mich interessieren fast nur die Zugezogenen und die jüngere Generation.“

Folgerichtig präsentiert Skora in Youtube-Videos auf Englisch und Spanisch seine Visionen für Berlin, potenzielle Wähler*innen will er mit Slogans wie „Designing Democracy“ und „Positive Politics“ gewinnen. Sich selbst preist er in Anzeigen als „go-to guy to get things done“, als erster Ansprechpartner dafür, Dinge gewuppt zu bekommen.

Und was denkt Skora über das große Reizwort beim Thema Stadtentwicklung? „Gentrifizierung ist etwas ganz Natürliches“, sagt er den „Prenzlauer Berg Nachrichten“. „Die Leute werden älter, ziehen weg – und in 100 Jahren leben hier ganz andere Leute. Das ist der Lauf der Dinge.“

Ein Berlin unter Alexander Skora würde wahrscheinlich (noch) unterhaltsamer werden, womöglich auch straffer organisiert, sicherer und wettbewerbsfreudiger. Sozialer wohl kaum.

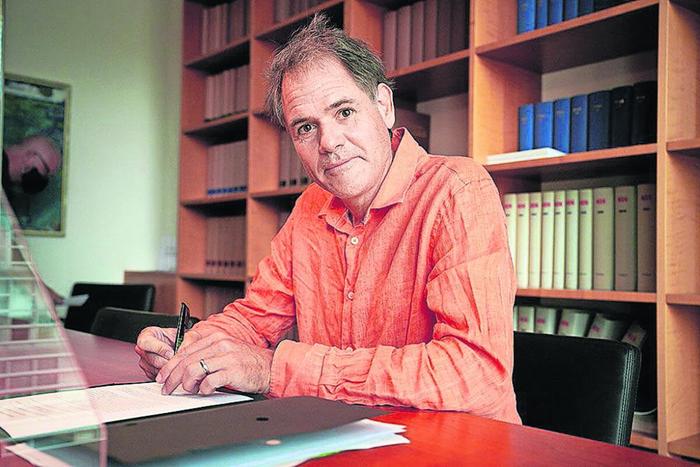

Selbstbewusst. Als Vorsitzender der 2020 gegründeten Partei BerlinBrans will Alexander Skora das große Potenzial, welches die Hauptstadt in sich trägt, wieder zum Leben zu erwecken. Foto: promo